マニュアルを整備すれば会社は変わる!

マニュアル整備のススメ

皆さまの会社にマニュアルはありますか?

マニュアルとは、全スタッフが業務全体のフローを把握し、作業の意味や進め方を学ぶための指南書であり、同時に自社ビジネスのルールブックでもあります。それにはスタッフが業務を正確に、また、スムーズに進めるための知識や、商品やサービスの品質を保持するための自社ノウハウが詰まっています。

逆説的ですが「マニュアルが無い状態」というのは、業務の遂行や教育がスタッフ個人の才能や技術力まかせになり、専任者独自の解釈や判断で業務フローが常に変化する可能性がある状態と言えます。

それではまるで、会社というよりも、個人事業主の集合体のようです。

その状態ではスタッフが退社する度に、業務に関する知識や技術、対応力は少なからず欠損し、中途採用する度に前の職場のルールを持ち込まれ、スタッフ同士の衝突や現場の迷走が起こります。

そんな企業にとって、マニュアルを整備するという活動そのものが、「改革」となるのです。

危機は日々育っています

企業の改革を志すのは、職場に何らかの憂いを抱いていてるから。憂うべき「問題」は、皆さまそれぞれできっと異なるでしょう。

そこでまずは改革の目標について考えてみましょう。

問題を解消したあとの憂いの無い「健全な企業」とはどんな姿ですか?

借金のない企業

株価が上がり続ける企業

毎年黒字が続く企業

従業員に無理無駄を課さない企業

クレームゼロの企業などなど

色々思い浮かびますが、これらは大企業のイメージに偏っているようです。世の中には中小企業が圧倒的に多く、あなたも高確率でその一員ではないかと推察いたします。大企業だけではなく、成長途中とも言える中小企業にも共通するような、健全性を示す項目は他にあると、私たちは考えます。

それは「持続性」です。

それは起業する際の前提条件です。材料の安定的な仕入れや資金繰りの算段、中長期の経営計画など、あらゆる事を考え抜いた上で持続可能と判断できればこそ、会社は設立されます。いかなる会社であろうと、その始まりには「持続性」があるのです。

しかし、開業後、あらゆるものが「持続性」を阻害します。景気や社会環境の変化などの外的要因の他、実は企業自身が生み出した内的要因もあるのです。

皆さんの会社では次のような状態を放置していませんか?

1 口伝文化

業務説明や社員教育を先輩や上司など個人に任せると、その人の能力や考え方によって伝えるべき内容がバラつき、経営者や幹部が求める標準的な教育ができていないという事態が起こりえます。

2 属人化

特定の作業の属人化は作業をブラックボックス化し、後継者の育成を阻害します。企業は熟練者がいなくなってから後継者を育成する情報を持たないことに気づくのです。

3 各現場のガラパゴス化

現場判断での作業改善を重ね続けると、企業の全体像は見えなくなっていきます。現場で起きていることや問題点が俯瞰できないため、事業の最適性を検証することすら困難になっていきます。

創業時はそれで問題なかったのでしょう。各々役割を分担された創業メンバーが、それぞれの現場で、自身の才覚を揮ってノウハウを築いていく段階だからです。

しかし、無原則な「現場重視」が「個人主義の常態化」になってしまうと、企業の持続性を阻害する要因の温床になります。上記の問題は皮肉にも現場を過信したが故に起こるのです。しかも、それは日々その会社の文化として強固に根付いていきます。いま、この瞬間にも。

このような状態は、事業を長く続けると蓄積されるはずの経験と知識、ノウハウや対応力が特定の社員によって独占され、企業に還元されていない状況と言えます。本来であれば、それらは企業に蓄えられるべき「財産」なのです。転職、定年退職によって「財産」を無駄に散逸させないためにも、早期対策が肝要です。

「健全な企業」とは、たとえ中小企業であっても、これらの財産の標準化と共有化ができており、誰が退社し、誰が入社しようとも昨日と同じ水準の業務を持続できる企業であると私たちは考えます。

マニュアルの整備がもたらす企業改革

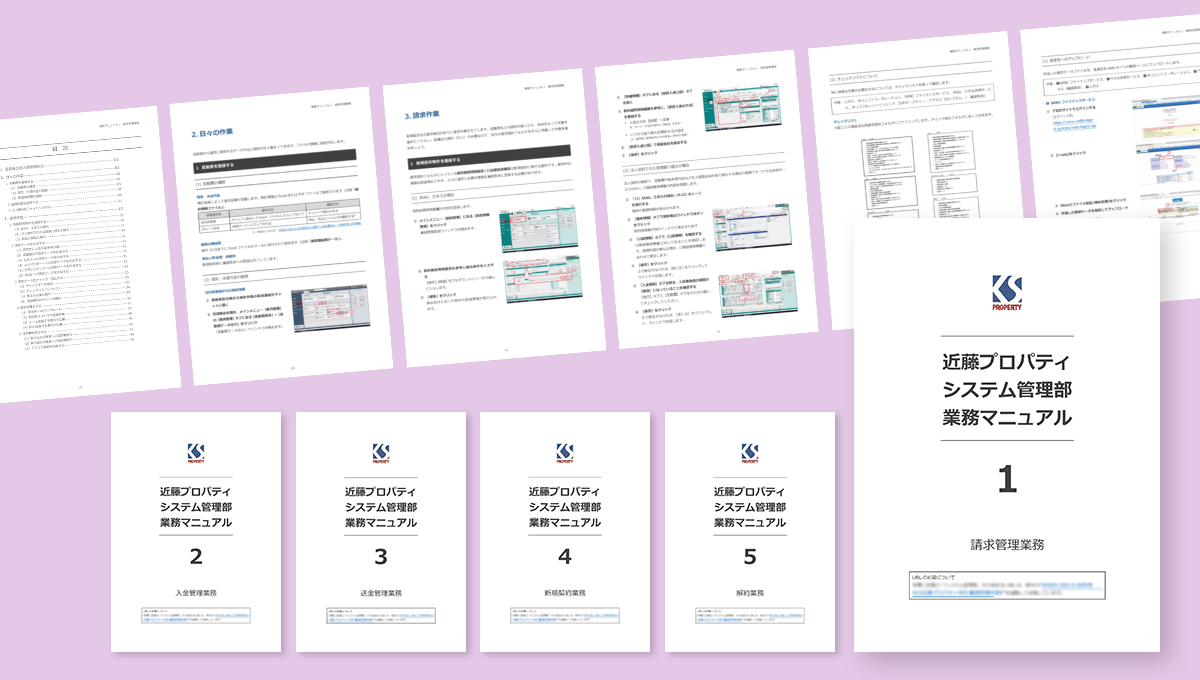

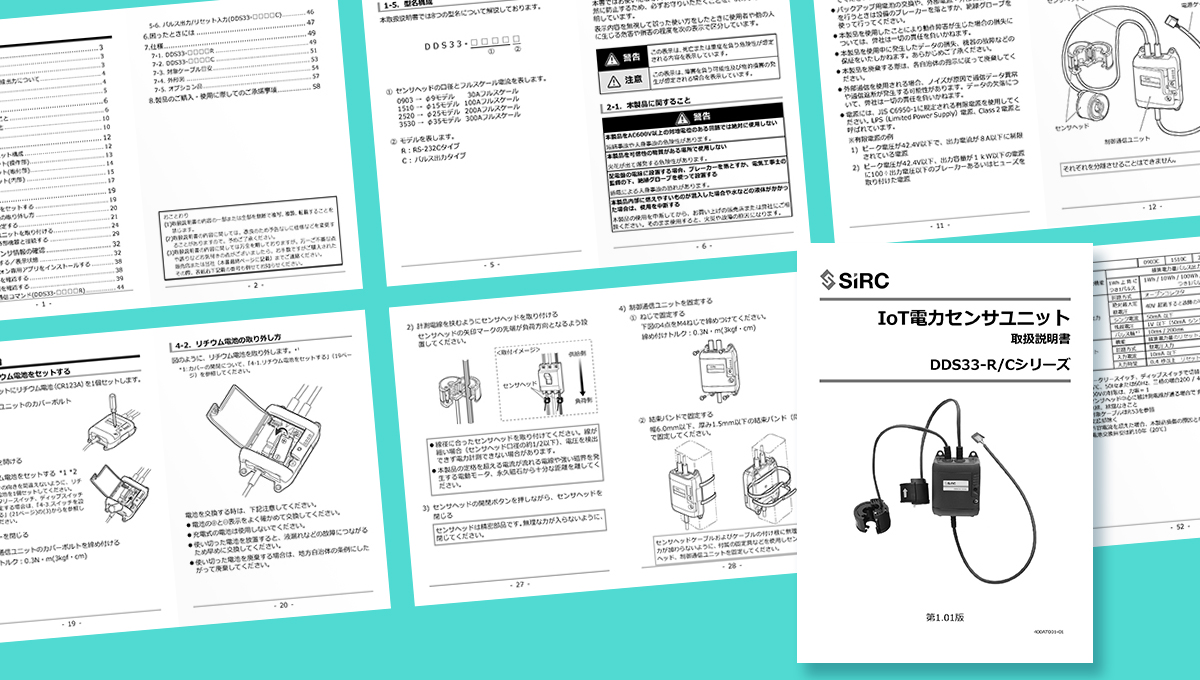

歴代社員の経験と知識、ノウハウや対応力を企業全体で共有し、作業を標準化する有効な手段として、私たちは「マニュアルの整備」を推奨しています。そして、マニュアルを整備することで、次のようなソリューションがもたらされるのです。

文章による業務の伝承

企業の公式ルールを明確にし、自社ノウハウを正確に伝承できます。

- 正しい知識とノウハウの伝承が企業文化になる

- 先輩や上司の個人的見解をマイナー化できる

属人化の解消

作業を客観視した体系的文章により、特定の従業員に依存していた体質を改善することができます。

- 作業が標準化され、作業者を選ばない体制を築けるので、作業の平準化を進めることができる

- 全スタッフの業務レベルを維持でき、商品やサービスの品質を将来的に保てる

誰でも事業を俯瞰できる

業務にかかわるすべての作業が見える化され、共有も可能になります。

- 部署横断的に業務全体が見え、業務の最適化や事業全体のPDCAサイクルを検討できる

- システムの見直しやDXを行う際、ソフトウェアベンダーに事業内容を説明する資料になる

企業では人の入れ替えが必ず起こります。また、時代の移り変わりに応じた変化が企業には求められます。持続性を追求するならば、スムーズな世代交代が可能な企業風土と、蓄積してきたノウハウを無駄にすることなく変化できる柔軟さが必要でしょう。

マニュアル整備はまさにそうしたことに対応するための準備であり、何より、明文化されることで共有化が可能となったそれらのルールによって、あらゆる問題の発生源を経営者側が制御できるようになります。

企業の礎を築いた創業メンバーが退いた後も、50年、100年、事業を続けていくために、マニュアルを整備する事はもはや必須の取り組みなのです。