複数のWord文書を1つの文書として制御する

とあるクライアントはマニュアルを内製していました。

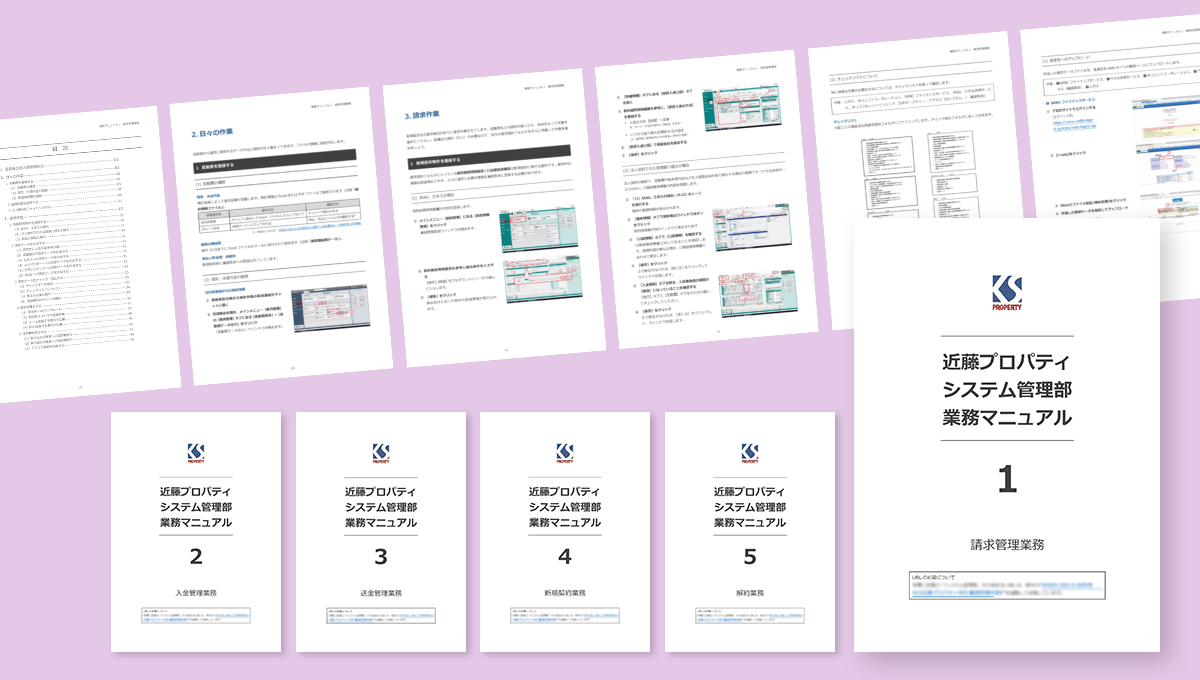

作業分担の必要性から複数のWordファイルで構成されており、総ページ数は250ページ強にもなります。ユーザーに配布する際には、各ファイルをPDFで書き出し、1つに結合していたといいます。

その工程を想定すると、改訂時には次のような作業が必要です。

- 単純な固有名詞の変更でも、ファイルごとに置換作業

- それぞれのWordファイルでPDFを書き出し

- 複数のPDFを1つに結合

- 参照ページ記載について、別ファイル部分への参照は手入力が必要

- 見出しタイトル、見出し番号、参照ページ番号などを手修正

- ページの増減があった場合、1ファイルずつノンブル設定を修正

- 結合されたPDFでしおりを作成

改訂の度に大変な作業になることが予想されます。

ですが、実はこの工程を大きく軽労化することができるのです。しかも、Wordファイルのままで。新たなアプリケーションも必要ないのでフトコロも痛みません!

知る人ぞ知る「グループ文書」

Microsoft Wordに搭載されている機能「グループ文書」をご存知でしょうか?

複数の文書(Wordファイル)をグループ化して一つの文書のように扱うことができる機能です。親文書となるファイルにその他のファイルを参照させることで、ひとつの文書ファイルのように制御できます。

例えば5章立てのマニュアルで、章ごとにファイルが分かれているとします。第1章のファイルを開き、他のファイルを順番に参照させることで、全5章の文書として表示、制御できます。この時、第1章のファイルが「親文書」となり、これを「グループ文書」と呼びます。一方、第2章から第5章の各ファイルは「サブ文書」と呼びます。グループ文書を設定してもそれぞれ別ファイルのまま独立しているので、今まで通りの作業分担も可能です。

グループ文書の利点

- 検索や置換作業をグループ文書上でまとめて行える

- グループ文書上でPDFに書き出すことでサブ文章を含んだPDFが生成される

- グループ文書上でファイル間をまたがる相互参照を配置できる

- アウトライン設定により、見出し番号なども自動更新される

- ページ増減があっても、ノンブルは自動更新される

- ページの増減があった場合、1ファイルずつノンブル設定を修正

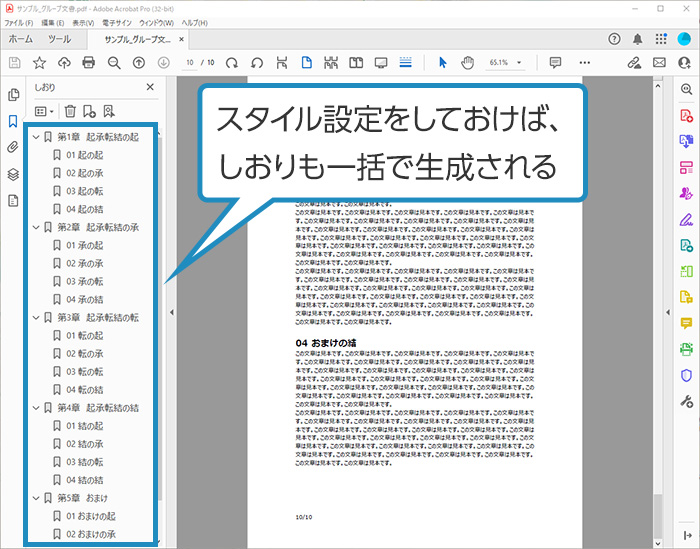

- PDF書き出し時、一括でしおりが生成される

「グループ文書」機能の使い方

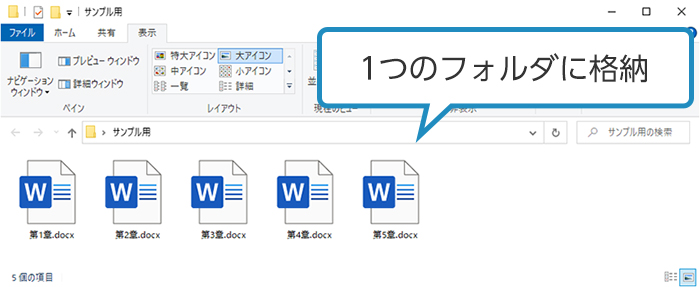

グループ文書を活用するコツは、すべてのファイルでスタイルやレベルを統一しておくことです。ヘッダーやフッターも同様です。そうすることでグループ化した際の予期せぬ挙動を回避できます。また、管理しやすいようにすべてのファイルは同一のフォルダに格納しておくといいでしょう。

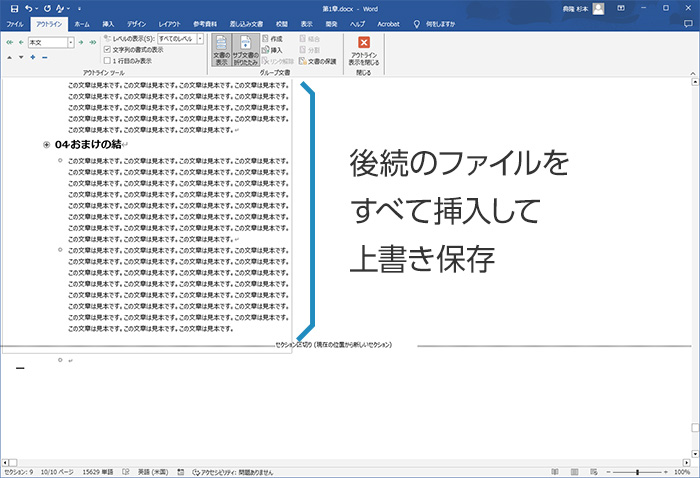

グループ化の基本的な操作は以下のとおりです。

- 先頭になるファイルを開く

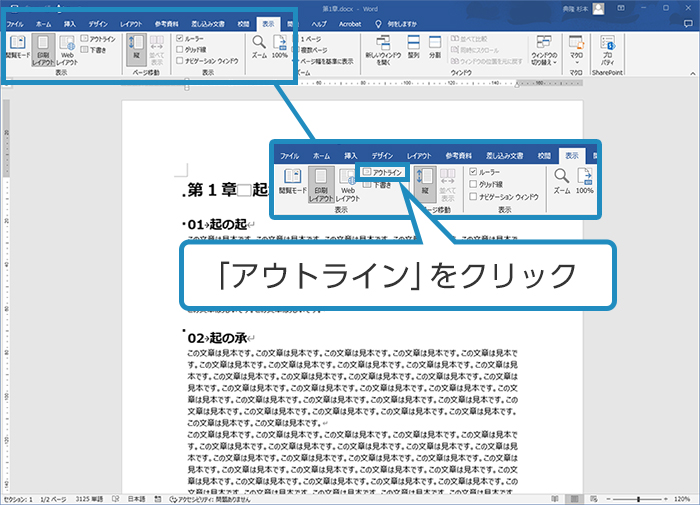

- 「表示」タブの「アウトライン」をクリック

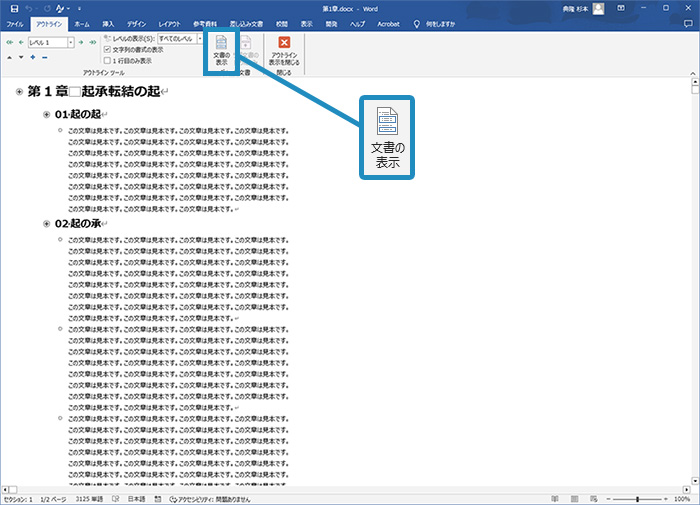

- 「文書の表示」をクリック

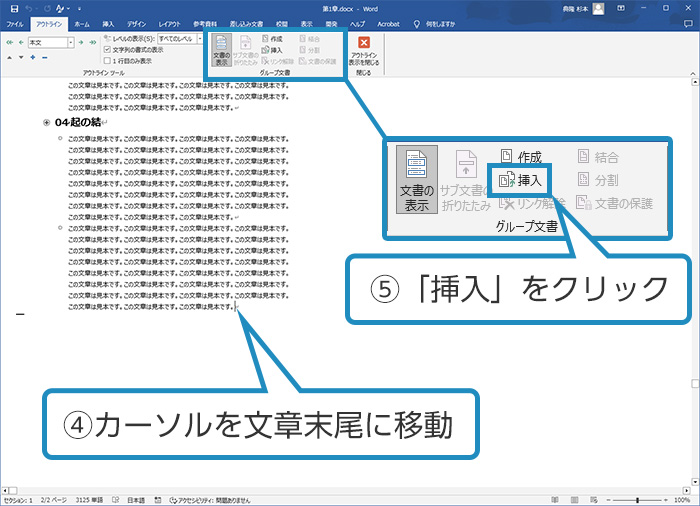

- カーソルを文章の最後に移動させる

- 「挿入」をクリック

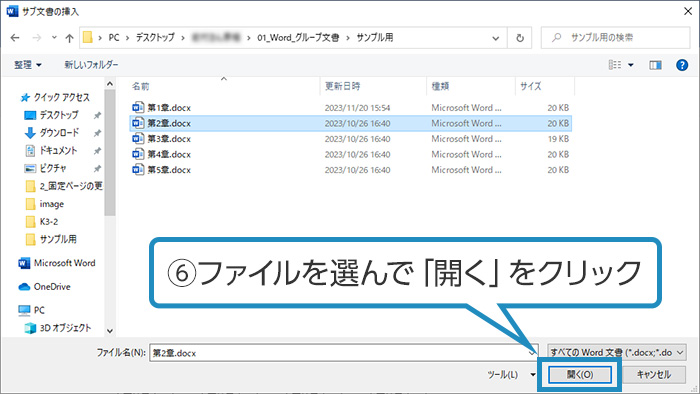

- 「サブ文書の挿入」ウインドウで次に続くファイルを選んで「開く」をクリック

- グループ化したいファイルをすべて順番に挿入する

- 上書き保存して完了

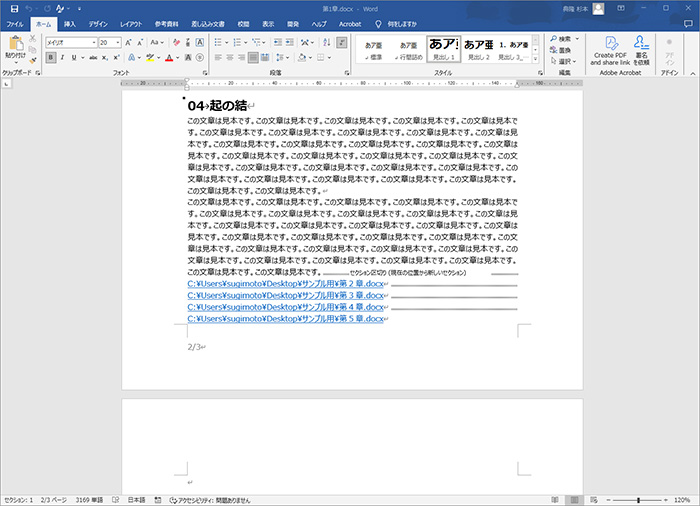

サブ文書を折り畳まずにアウトライン表示を閉じると、すべての文書が表示された状態で編集できます。

また、PDFを出力すると全ページつながった状態で生成されます。

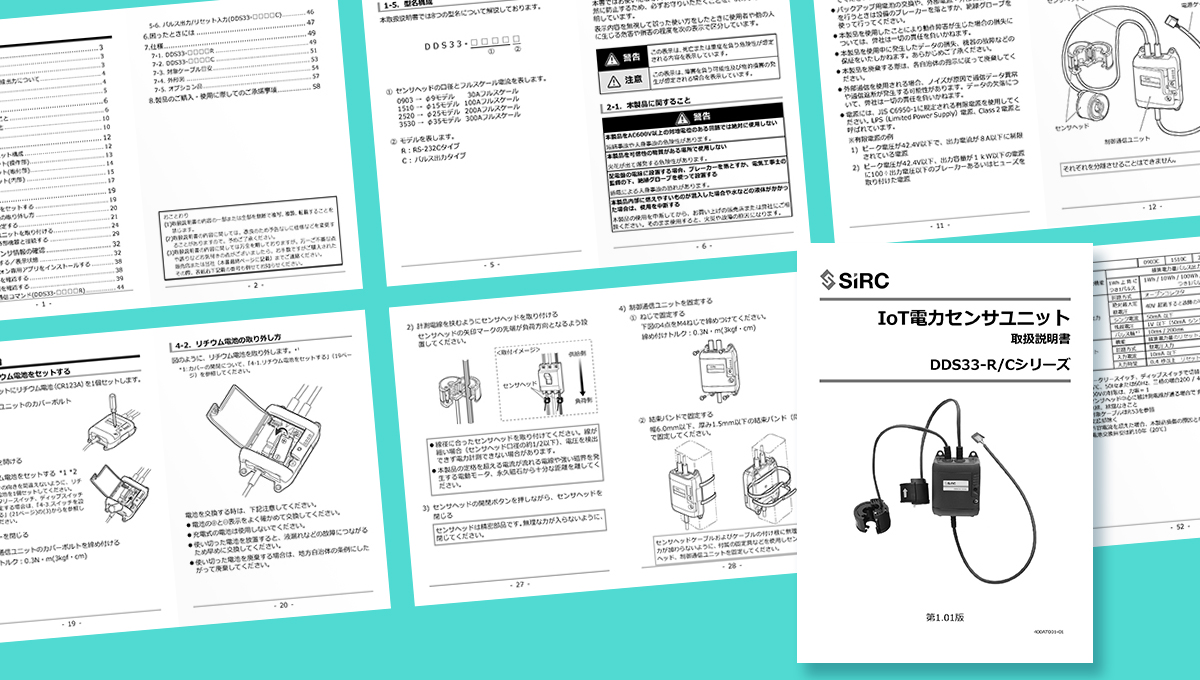

生成されたPDF。統一されたフォーマットで、ノンブルとしおりが正常に更新されます。

サブ文書を折り畳むと上記のように参照するファイル名だけが表示されます。

「グループ文書」の成功は段取り次第

このように、大量のページ数を必要とする資料作りに、Wordのグループ文章はとても便利な機能です。

大ボリュームになりがちな各種マニュアルを社内で作成する際には、担当者の労力を軽減してくれる最良のパートナーになることでしょう。

グループ文書を利用する時は、構成する文書、記載内容、デザインなどを最初に検討して、データ設計を万全にしておく必要があります。元となるデータを作成し、それを統一フォーマットとして、すべてのファイルの作成を進めるといいでしょう。前後のファイルで矛盾する構造があった場合、途中でフォーマットを調整しなくてはならず、大変な労力が必要です。最初の段取りが極めて重要なのです。

とはいえ、MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)が在籍していない環境では、ヘッダー・フッター設定、段落・書式の設定、セクション管理なども含めたデータ設計は、ハードルの高い作業です。データ設計などの企画から初版の制作まで、弊社が代行することが可能です。Wordを使った各種資料の作成でお困りの際には、お気兼ねなく弊社にご相談ください。